Содержание

1.1.

Введение в

проблематику

и структуру

работы

1.2. Цель и

задачи

исследования.

2. Теоретические

основы

диссертационной

работы

2.1 Современные

подходы и

методы

корпоративного

управления в

этапе

переходного

периода.

2.1.3. Корпоративное

управление

2.1.4. Альтернативные

теории фирмы

2.1.7.

Главные

принципы и

методы при

реструктуризации

корпораций

2.1.7.1.

Реструктуризация

больших

предприятий

2.1.7.2.

Как

проводить

отпочкования?

2.1.7.3.

Что делать с

иностранными

инвестициями?

2.2

Современное

научное

понимание

основных

понятий

работы и их

отношений

2.2.1.3.1.

Взгляд с

точки зрения

исторических

изменений

ключевых

2.2.1.3.2.

Социо-экономическая

точка зрения

на современный

переходный

период

2.2.1.3.3.

Характеристика

переходного

периода с точки

зрения

отношений

собственности

2.2.1.3.4.

Переходный

период и

кризис

ответственных

собственников

2.2.1.5.1.

Безопасность

как

самостоятельная

научная

дисциплина

2.2.1.5.2.

Основные

проблемы

безопасности

корпораций

современной

2.2.2.

Главные

научные

методы и

подходы

исследования

основных

2.2.2.2.1.

Краткий

очерк

истории

системной

теории

2.2.2.4.

Динамическое

равновесие и

математика комплексности

2.2.2.5.

Теория игр.

Компьютерные

модели

поведения

корпораций

2.2.2.6.

Социоэкономический

подход

2.2.2.6.1.

Неконфликтное

поведение

корпораций

как основа

нового

2.2.2.6.2.Традиционная

конкуренция

и "дилемма

узника"

2.2.2.6.3. От

конкуренции

к

"конвергенции"

2.2.2.6.4.

Два уровня

конкуренции:

функциональный

и уровень

эмоциональных

ценностей

2.2.2.7.

Математические

методы

моделирования

социальных

систем, для

которых

будет создаваться

МКБ

3. Модель

механизма

корпоративной

безопасности, его

среды и

элементов.

3.1.1. Что

такое

механизм

корпоративной

безопасности?

3.1.3.

Основной

смысл, цель,

назначение и

метод

функционирования

МКБ

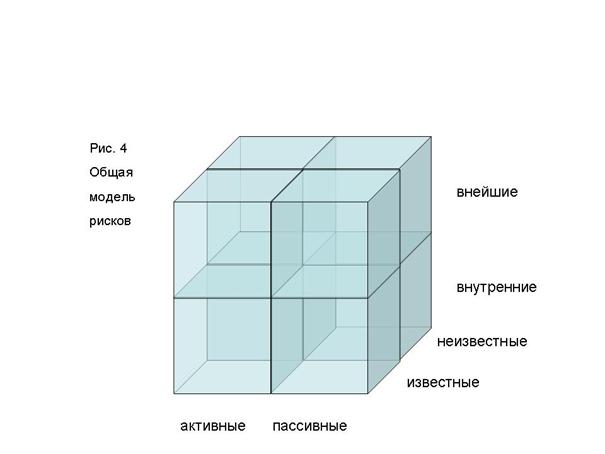

3.2.

Основная

модель

системы

возможных

рисков

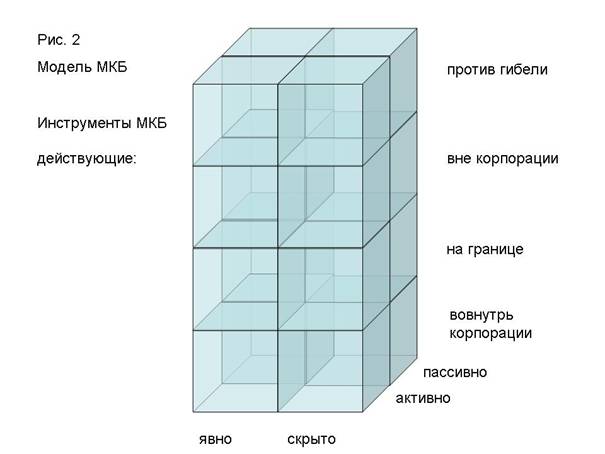

3.3.1. Инструменты

воздействия

MKБ

3.3.2.

Носители и

пользователи

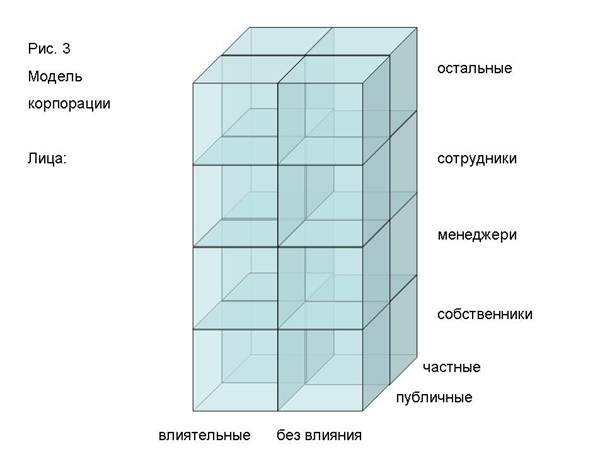

MKB

3.4.

Основная

модель

корпорации

3.5. Обобщение

и упрощение

предложенных

моделей

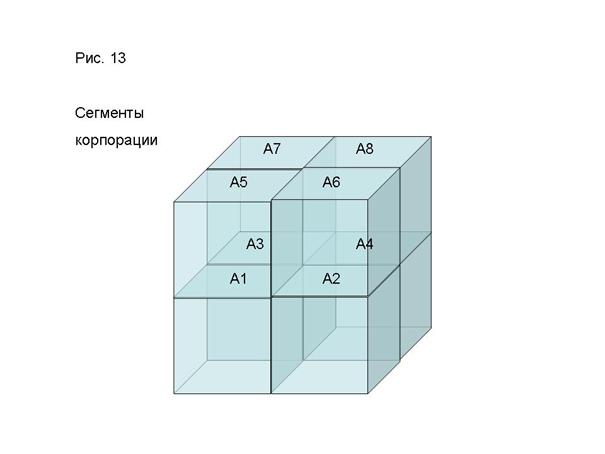

3.5.1.

Описание

сегментов

вышеуказанных

обобщенных

моделей

3.5.1.1. Описание

сегментов

модели

корпорации/

рис.13/

3.5.1.2. Описание

сегментов модели

МКБ /рис. 14/

3.5.1.3. 3.5.1.3.

Описание

сегментов

модели

системы возможных

рисков /рис. 15/

3.6. Механизм

корпоративной

безопасности

и его несущая

среда

3.7. Механизм

корпоративной

безопасности

и понятие

ответственности

4. Применение

модели МКБ в

экономической

практике

4.2. Общие

принципы

применения

МКБ

4.2.1.

Основные

шаги и общий

подход их

осуществления

4.2.2.

Применение

на общих

моделях

различных основных

типов

корпорации

4.2.2.1.

Общая модель

корпорации

предпринимательского

типа

4.2.2.2.

Общая модель

корпорации в

виде

территориально-административной

единицы

4.2.2.3.

Общая модель

корпорации в

виде

идейного объединения.

4.3.

Применение

МКБ в

условиях

конкретных

корпораций

4.3.1. Государственное

предприятие

«Леса Чешской

Республики»

4.3.2. Акционерное

общество

«СПОЛХЕМИЯ»

4.3.3.

Аудиторское

и

консультационное

общество «HZ Praha»

4.4.1

Отношени

аудита

безопасности

и контроллинга

и МКБ

4.4.2

Создание

проекта

аудита

безопасности

и контроллинга

и его

внедрение в

управленческую

практику

5.

Применение

МКБ в

экономической

теории и теории

управления

5.2.

Основы

теории среды

безопасности

корпорации

/СБК/

5.3.1.

Применение

теоретическое

5.3.2.

Применение

практическое

5.4.

Основы

теории

изменения и

изменчивости

среды

5.4.1

Основные

характеристики

изменения

5.4.1.1.

Потенциальность

изменения

5.4.1.2.

Модус

(способ)

изменения

5.4.1.3

Носитель (gestor)

изменения

5.4.2.

Взаимодействие

и отношения

характеристик

изменения

5.4.3.

Модели

изменчивости

среды как

пространства

возможных

изменений

5.4.3.1. Простая

модель

изменчивости

среды

5.4.3.2.

Сложная

модель

изменчивости

среды

5.4.3.3.

Полная

модель

изменчивости

среды

5.4.4.

Выводы,

вытекающие

непосредственно

из основ

теории

изменения

изменчивости

среды

6.

Выводы и

заключения

диссертации

7.1. Приложение

первое. Мысли

Л. Зелинки

7.2. Приложение

второе. Мысли

Я. Сокола

7.3.

Приложение

третие. Мысли

П. Сака.

Зачем

нужна наука о

безопасности

и что вызывает

настоятельную

потребность

в ее строительстве:

7.4.

Приложение

четвертое.

Мысли А. И.

Приленского

7.5.

Приложение

пятое. Мысли

А. А. Лаптева

7.6.

Приложение

пятое. Мысли

В.В. Цыганова и В.П.

Павленка

1.1.

Введение в

проблематику

и структуру

работы

Диссертационная

работа кроме

классических

положений,

касающихся

стандартных

вопросов,

таких как

научные

методы, цели

работы и ее вклад

в науку,

содержит

также весьма

содержательный

ввод

читателя в

проблематику

настоящей

темы. Автор

считает эти общие

размышления

и

определения

очень

существенными.

Они вводят

тему

механизма

корпоративной

безопасности

в более

широкую

взаимосвязь

с развитием

сегодняшнего

научного

познания и препятствуют

тому, чтобы

корпоративная

безопасность

рассматривалась

только как

технология

или конкретная

методика.

Поведение

корпораций в

сегодняшнем

мире является

темой, которая

является

огромным вызовом

философии,

математике и другим

естественным

и

общественным

наукам. И не только

это. Вопрос

безопасности

в сегодняшнем

мире с

глобальной,

культурной и

личностной

точки зрения

имеет

ключевую

ценность. Эта

ценность приносит

вдохновение в

развитие

новых

научных

дисциплин,

таких как

экофизика, и

все более

инициирует

появление

новой

самостоятельной

науки о

безопасности.

Развитие

корпораций и

его

управление в

связи с их

безопасностью

и

стабильностью

является

одним из важных

научных ,

экономических

и, прежде

всего,

политических

тем на чала XXI

столетия.

Этот факт

тесно

взаимосвязан

с развивающимся

процессом

глобализации

и наступающей

угрозой

терроризма.

Проблематика

корпораций и

их

управления или

corporate governance и

гармонизация

в этой

области была

одной из

главных тем

договора о

сотрудничестве

между

Российской

Федерацией и

Европейским

союзом. Его

составной

частью была,

естественно,

также тема

безопасности

во всех ее

аспектах. В

отчете МИД РФ

от 10 мая 2005 года

говорится:

„10 мая в

Москве

прошла

традиционная,

уже

пятнадцатая

по счету,

встреча

руководителей

России и

Евросоюза.

Главным

итогом

саммита

стало

одобрение "дорожных

карт" по

четырем

общим

пространствам

сотрудничества

Россия-ЕС (в

области экономики;

свободы,

безопасности,

правосудия;

внешней

безопасности;

науки, образования

и культуры).

Таким

образом, достигнута

цель,

поставленная

два года

назад на

саммите РФ-ЕС

в

Санкт-Петербурге.

Документы

весьма

объемны (в

русской

версии 64

страницы).

Они

охватывают в

деталях все аспекты

наших

отношений -

начиная с

вопросов взаимодействия

в

международных

вопросах и

заканчивая

контактами

между

молодежью.

Фактически

мы совместно

провели

инвентаризацию

наших

отношений,

которым уже

давно стали

тесны рамки

Соглашения о

партнерстве

и сотрудничестве

(СПС)

Россия-ЕС.

Это

неудивительно:

СПС

готовилось в

начале 90-х

годов, когда

отношения

между новой

демократической

Россией и

европейскими

сообществами

и их государствами-членами

только

начинали

развиваться.

Разумеется,

"дорожные

карты" не

конец пути, а

скорее

начало

нового этапа

дальнейшего

укрепления

диалога

Россия-ЕС.

Общее

экономическое

пространство

охватывает

широкий круг

вопросов

взаимодействия

в областях

торгово-экономической,

телекоммуникаций,

транспорта,

энергетики,

космоса,

окружающей среды.

В

нем

предусмотрен

широкий

набор мер,

поощряющих

дальнейшее

развитие

торговли, создание

благоприятных

условий для

инвестиций,

промышленного

и иного

сотрудничества.

В

пространстве

свободы,

безопасности

и правосудия

один из

ключевых

элементов -

сотрудничество

по

противодействию

терроризму,

организованной

преступности,

отмыванию

денег,

незаконному

обороту

наркотиков и

другим видам

незаконной

деятельности.

Большое

место в

документе

отдано

совместным

действиям по

соблюдению

принципа недискриминации,

включая

противодействие

любым формам

нетерпимости

и расизма,

уважению

прав человека.

Важное

место

уделяется

вопросам

облегчения

передвижения

и контактам

между людьми.

Условлено

активизировать

диалог о введении

безвизового

режима в

качестве

долгосрочной

цели, а на

данном этапе

- завершить

параллельную

работу над

соглашением

об упрощении

визовых

процедур и

соглашением

о

реадмиссии.“

Что

касается

конкретных

пунктов,

которые прямо

относятся к

теме

диссертационной

работы, то:

В

пункте 1.8

"дорожной

карты" в области

экономики с

названием

-Финансовые

услуги

(банковское

дело,

страхование,

ценные бумаги)

говорится о

цели

обеспечить,

помимо

прочего,

стабильность

финансовой

системы,

поддержать

консолидацию

здорового

финансового

сектора и эффективную

систему

защиты потребителей

финансовых

услуг

посредством

совершенствования

законодательной

базы,

эффективного

надзора и

правоприменения

в

соответствии

с самыми

высокими

международными

стандартами

и нормами,

применяемыми

к

поставщикам

финансовых

услуг

посредством

– Развития

сотрудничества,

например,

путем установления

диалога в

сфере

регулирования,

в целях

усиления

эффективности

системы пруденциального

регулирования

и независимого

надзора в

соответствии

с самыми высокими

международными

стандартами

и нормами,

применяемыми

к

поставщикам

финансовых

услуг

–

Проведения

консультаций

для

совместного

определения

областей и

секторов, где

гармонизация

законодательства,

регулирующего

деятельность

поставщиков

финансовых

услуг,

целесообразна

и возможна

–

Сотрудничества

в разработке,

где это

необходимо, и

применения

адекватного

законодательства

о компаниях,

применяемого

к

поставщикам

финансовых

услуг, бухгалтерских

и

управленческих

норм

В

пункте 1.9.

"дорожной

карты" в

области

экономики с

названием

-Бухгалтерская

отчетность /

аудит и

статистика

говорится о цели

повысить

транспарантность

экономики и защиту

акционеров,

создать

благоприятные

условия для

инвестиций

путем

применения самых

высоких

международных

стандартов и

норм в этих

областях и

предоставить

экономическим

операторам

доступ к

необходимой

статистической

информации

посредством

–

Сотрудничества

в целях

создания

благоприятной

среды для

компаний,

например,

эффективной

конкуренции,

соответствующего

законодательства

о

банкротстве

и т.д.

–

Сотрудничества

с целью

повышения компетентности

и применения

принципов независимости

аудиторов

–

Сотрудничества

по

обеспечению

эффективного

выполнения

законов

корпоративного

управления

–

Сотрудничества

в целях

поддержки

реализации

самых

высоких

международных

стандартов

бухгалтерской

и финансовой

отчетности в

России и ЕС

–

Дальнейшее

сотрудничество

по гармонизации

статистики

В

результате

экономических

преобразований

в России

создан базис рыночной

экономики,

обеспечена

высокая

степень

либерализации

хозяйственной

системы. В

экономике

произведены

значительные

структурные перемены,

проведена

широкомасштабная

приватизация,

диверсифицировавшая

структуру

собственности.

Негосударственный

сектор занял

доминирующее

положение,

активно

расширяются

валютный и

фондовый

рынки.

Созданы основы

новой налогово-бюджетной

системы и

межбюджетных

отношений,

которые соответствуют

принципам

федеративного

государства.

Существенно либерализованная

внешнеэкономическая

деятельность,

внутренний

рынок открыт для

доступа

зарубежной

продукции и

инвестиций.

Предприятия

располагают практически

той же мерой

экономической

свободы, что

и

хозяйствующие

субъекты

в ведущих

странах с

развитой рыночной

экономикой.

Вместе

с тем,

процесс

перехода

экономики России

на рыночные отношения

сопровождается

обострением

кризисных

явлений во всех

сферах народнохозяйственного

комплекса.

При этом в

обществе

наблюдается прогрессирующая

криминализация

производственных

отношений,

утрата

завоеванных Россией

позиций на

международных

рынках, переориентация

производств

на сырьевые

отрасли.

Подобные

процессы

прямо влияют

на падение

жизненного

уровня

населения,

возрастание

безработицы

и создают объективную

основу для

развития

социальных

конфликтов,

распада

общества и

государства.

Одной из

важнейших

причин

нынешнего

состояния

российской экономики

является отсутствие

в

стране

адекватной

переходным условиям

системы

защиты

экономических

интересов

личности,

общества и государства.

Подобная

система, как

показывает

опыт стран с

рыночной экономикой,

в теории и на

практике

формируется

как система

экономической

и вообще

корпоративной

безопасности, которая

должна

обеспечиваться

всеми

средствами

общества, политики

и экономики и

также государственными

институтами,

действующими

на

системных

принципах.

Провалы

корпоративного

управления -

в сочетании с

мобильностью

свободного

капитала и

ограничительной

макроэкономической

политикой делают

для тех, кто

получил

контроль над

огромными производственными

и природными

ресурсами

России, более

прибыльным

перевод своего

богатства за

границу

путем распродажи

активов, а не

инвестирование

внутри страны.

Хотя

хорошо

функционирующая

рыночная

экономика

требует как

конкуренции,

так и частной

собственности,

акцент

в реформах

делался

больше на первом,

чем на

втором, и

разницу в

результатах,

например,

между Китаем

и Россией

можно отчасти

объяснить

различием в

акцентах. Перспективы

приватизации

- кроме

продажи иностранцам

и/или

реструктуризации

в более

мелкие, более

контролируемые

на местах

единицы -

были по

своему

существу безрадостными.

Другое

фундаментальное

различие между

Китаем и

Россией -

акцент

первой страны

на развитие

предприятий

и создание

рабочих мест,

а не

концентрация

внимания

исключительно

на

реструктуризации

существующих

активов.

Разрушение

социального

и организационного

капитала в

процессе

перехода-

конечно, от

недостаточной

базы и, может быть,

частично

обусловленное

скоростью и структурой

реформы без

соответствующего

акцента на

создание

нового

социального

капитала

также,

возможно,

сыграло важную

роль в

неудачах

России и

некоторых

других стран

бывшего

Советского

Союза.

Хотя все

участники

дебатов

относительно

переходных

реформ

признавали важность

политических

процессов,

многие из

стратегий

реформ

основывались

на предположениях,

касающихся

политической

динамики, для

которых не

было ни теории, ни

фактических

свидетельств.

Последовательность

реформ имеет

значение отчасти

потому, что

конкретные

реформы ведут к

созданию

групп

интересов,

которые способны

либо

облегчить,

либо блокировать

дальнейшие

реформы. В

основе некоторых из

этих

заблуждений

была наивная вера в

Коузовы

процессы в то,

что, как только

права

собственности

будут распределены

надлежащим

образом,

станут развиваться

эффективные

институциональные

условия.

Такая вера

игнорировала

как общие

теории,

которые

предполагали

возможность

существования

неэффективного

институционального

равновесия

по Нэшу, необязательность

эффективности

эволюционных

процессов,

так и

проблематичную

природу прав

собственности.

Другая

серьезная

путаница

связана с

взаимодействием

между

макроэкономикой

и микроэкономикой.

Получила

широкое

распространение

вера в закон

Сэя (идея,

которая была

дискредитирована

уже 75 лет назад) о

том, что так

или иначе,

если бы

рабочие,

которые

работали на

условиях неполной

занятости на

своих

текущих рабочих

местах, могли

перейти лишь

на положение

полностью безработных,

рынок отреагировал

бы и стал

создавать

для них рабочие

места.

Стабильность

цен (низкая инфляция)

является не

самоцелью, а

лишь средством

для

достижения

более фундаментальных

целей, таких,

как

обеспечение более

быстрого

экономического

роста. И если

инфляцию

загнать ниже

критического

уровня, то

издержки

такого ее

снижения не только

могут не

оправдывать

выгод, но и выгоды

фактически

могут

оказаться

отрицательными.

Сама по себе

макростабильность

не

подразумевает

микрореструктуризации.

Однако,

многие

теоретические

и

методические

положения

применительно

к вопросам

обеспечения экономической

безопасности

корпораций в

народнохозяйственном

комплексе

и в

конкретных

сферах

экономики не нашли

должного

отражения в

рамках одной

комплексной

работы.

Вышеизложенные

обстоятельства

определили

актуальность

и выбор темы

настоящего

диссертационного

исследования.

1.2. Цель и

задачи

исследования.

Основной

целью этого

диссертационного

исследования

является

разработка

теоретических

и методологических

основ анализа

проблем

безопасности

корпораций начала

ХХI века; концептуальных

проблем научного

исследования

разных аспектов

безопасности а также

методических

и

практических

рекомендаций

по формированию

экономических

и

организационных

и правовых основ механизма корпоративной

безопасности

не только

хозяйствующих

субъектов а также

населенных

пунктов,

территориально

управляемых

единиц и

самого

государства,

которое в

более широком

смысле слова

не является

ничем иным,

чем

корпорацией.

Дальше

Дать

в

системном

изложении знания

и

представления

о сфере безопасности

корпораций в

условиях

развития

России и

глобальных изменений

в мире в

зависимости

от состояния экономики,

всего общества

и уровня

безопасности

в нем.

Показать

новые

возможности

и качества пути

укрепления

стабильности

и

противостояния

рискам и угрозам

безопасности

корпораций.

Раскрыть

сущность,

значение и

пути

обеспечения корпоративной

безопасти

типологию,

эволюцию и

влияние

угроз

корпоративной

безопасности

влияние

социальных

последствий

глобализации

на

безопасность

личности и

общества;

механизм корпоративной

безопасности,

его сущность

и

взаимосвязи, особенности

функционирования

на федеральном

и

региональном

уровнях.

Помочь

выработать

будущим

специалистам

и менеджерам

объективный,

реалистичный

подход к

оценке

состояния

безопасности

и защищенности

жизненно

важных целей

и интересов

населения;

повысить

уровень

профессиональной

компетенции

в области корпоративного

управления,

что будет

способствовать

укреплению

безопасности

личности и

внутренней безопасности

общества, а

в конечном

счете –

национальной

и глобальной безопасности.

Реализация

данной цели

потребовала

постановки и

решения

следующих задач:

Применять

междисциплинарный

подход к

социологическому

анализу и

прогнозированию

безопасности;

попытаться

найти и

определить возможные

источники

решения

данной

проблематики;

Пользоваться

методами

социологического

анализа в исследовании

социально-политических

процессов в

жизни

общества и

возникающих

в нем угроз

безопасности

личности,

общества и

государства;

для изучения

жизненно

важных целей

и интересов

личности

различных социальных

групп и

диагностики

уровня конфликтогенности

общества и

угроз

безопасности.

Изучить

в самом

широком

смысле

философские,

математические,

эмпирические,

интуитивные и,

не в

последнем

счете, также

психологические,

социальные и

культурные

вопросы, связанные с

данной

тематикой;

Исследовать

содержание

корпоративной безопасности как

социально-экономической

категории в

новых

экономических

условиях; и

такое же внимание

уделить

также

феноменам

корпорации,

механизму и переходному

периоду;

исследовать

реальное

состояние и

параметры

угрозы

экономической

безопасности

в условиях перехода

к рыночной

экономике и

углубления

экономического

кризиса;

Определить

структуру

субъектов

управления корпоративной безопасностью

и специфику

их

функционирования;

Объект

исследования

социальные,

экономические

и хозяйственные

процессы,

оказывающие

разрушительное

воздействие

на состояние

динамического

ровновесия корпораций

и их

стабильности в

условиях

переходного

периода

Предмет

исследования

общий

механизм корпоративной

безопасности

Методология

исследования

базируется

на

положениях российской

и

иностранной

экономической

науки, математики,

философии,

социологии и

иных наук,

Указах

Президента

России, Постановлениях

Правительства

РФ,

международных

договорах и

нормативных актах, международном

народном

законодательству,

документах высших

органов

государственного

управления

и

использовании

зарубежного

и народного

практического

опыта.

В

качестве

информационной

базы

использованы

разработки

ведущих научно-исследовательских

центров и

отдельных

авторских

коллективов.

Были использованы

материалы

государств

НАТО и ЕС, а

также иных

государств,

также как

материалы

правительственных

и

международных

организаций.

Научная

новизна и

основные

результаты

исследования.

Научная

новизна

диссертации

состоит в

раскрытии содержания

категории «корпоративная

безопасность»

в общем смысле

этого

понятия и

его значение

для

сегодняшнего

общества, что

позволило

автору

сформировать

методические

и

практические

рекомендации

по

совершенствованию

механизма ее

обеспечения

в условиях

формирования

рынка.

К

числу

основных

результатов

исследования

следует

отнести:

1.Определение

корпоративной

безопасности как

социально-экономической

категории и новое

качество

определения

термина

корпорации

-

корпорация

определяется

своей

внутренней и

внешней

средой,

-

внешняя

и внутренняя

среда

образуется

первично

заинтересованными

лицами и

корпорациями

(stakeholder),

2.Обобщение опыта

разработки и

реализации

доктрин

корпоративного

управления в

области безопасности в

разных

типах рыночных

экономик и в

глобалном масштабе с

учетом использования

конкретных

направлений

этого опыта в

условиях

становления и развития

рыночных

отношений в

Российской

Федерации.

3. Разработка новой

классификации

угроз корпоративной безопасности

и исследовано ее

реальное состояние

применительно к

конкретным сферам народнохозяйственного

комплекса.

-

риски

имеют свое

происхождение

как раз во

взаимных

отношениях

корпорации

того же и

отличного

порядка,

4.

Определена

структура

механизма корпоративной безопасности,

специфика

его

организации и

функционирования

-

МКБ –

это

совокупность

инструментов

управления,

которая

имеет подобную

корпорации

структуру,

-

МКБ

способен

оптимально

разрешать

риски корпорации

только в

случае, если

имеет по отношению

к корпорации

определенное

правильное

положение,

которое было

названо нормальным,

-

МКБ

может быть

функциональным

только тогда,

когда к его

наивысшему

уровню

управления

имеют доступ

все

заинтересованные

лица (stakeholders),

-

наивысшее

управление

МКБ называется

Советом

стабильности

и является

ответственным

за полноту

заявления,

которое называется

Декларация

стабильности,

-

МКБ с

точки зрения экономической

среды

корпорации

характеризуется

как

общественное

достояние.

5.Для

осуществления

мониторинга

системы корпоративной безопасности в

различных

сферах

народно-хозяйственного

комплекса обоснована

совокупность

показателей,

характеризующих

состояние

корпоративной безопасности.

Практическое

значение и

апробация

работы.

Результаты

данного исследования

могут быть

использованы

при

подготовке

программ и

документов,

касающихся

данной

проблематики

в

общественном

и частном секторе.

2. Теоретические

основы

диссертационной

работы

2.1 Современные

подходы и

методы

корпоративного

управления в

этапе

переходного

периода.

2.1.1. Основные

тезиса

Эта часть

работы

содержит

современные

подходы к корпоративному управлению и смыслу

корпорации

вобщем. В

начале

настоящей

работы стоит

поиск основного

тезиса.

Корпорация

как вид

социально-экономической

системы

имеет весьма

сложную

внутреннюю

структуру,

иначе говоря,

свою

внутреннюю сложность

(комплексность).

Подобно тому

свою сложность

имеет также и

ее внешнее

окружение.

То, что речь

идет о сложности

в смысле

определения,

это очевидно,

ибо обе

системы,

внутреннее и

внешнее содержание

корпорации,

имеют

сложное нелинейное

устройство и

развиваются

безвозвратно

во времени.

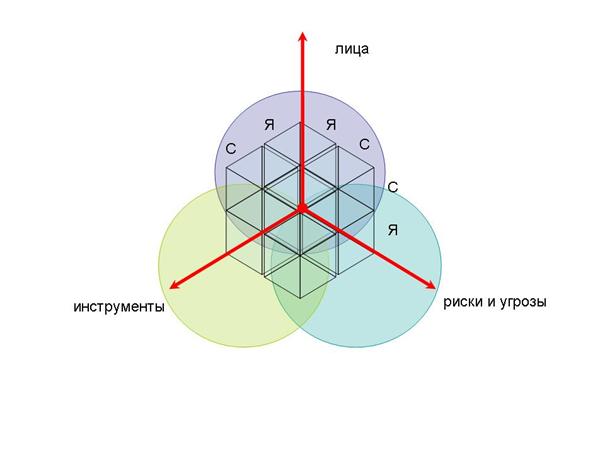

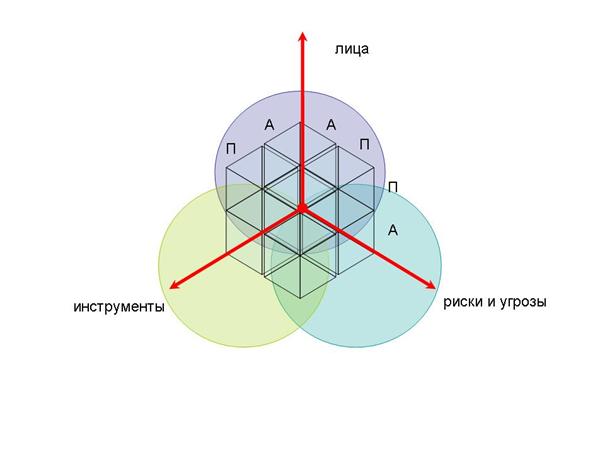

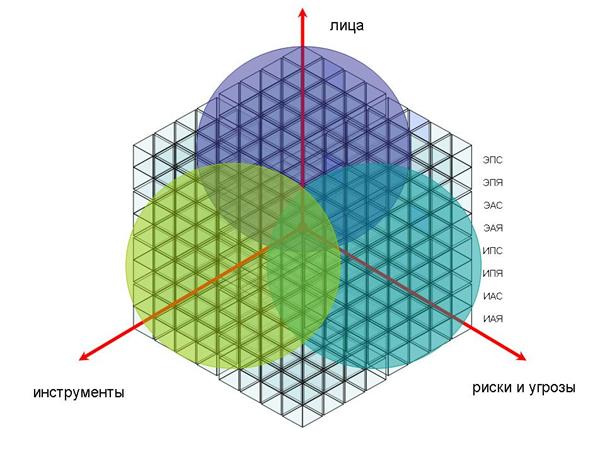

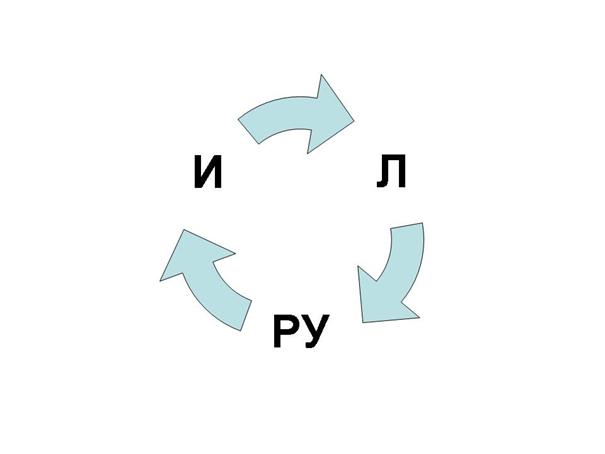

Угрозы

и риски

(внешние - E,

внутренние - I,

гибель)

Инструменты

механизма

корпоративной

безопасности

(МКБ)

Время

(будущее - B,

настоящее - P,

прошлое - M)

Хаос

-Chaos

Порядок-Řád

С

этой точки

зрения

очевидными

являются также

источники

возможных

кризисов,

которые в

конкретном

времени

могут происходить

только

изнутри или

снаружи

экономической

системы.

Более того,

здесь находятся

две

дальнейшие

угрозы.

Первой из них

является

потенциально

неизбежная гибель

системы в

будущем,

второй -

постоянно

существующая

диспропорция

на границах системы,

которая,

однако,

является ни

чем иным, как

более или менее

гармоническим

пересечением

внутренней и

внешней сложности.

Обе

комплексности

внутренней

части в внешнего

окружения

социально-экономической

системы

(корпорации)

являются

краеугольными

камнями нашего

здания механизма

безопасности.

Встает

вопрос, при

каких

условиях

будет это

здание

качественным,

какие

качества

должен иметь

каждый из двух

строительных

элементов.

Должен ли

быть между

ними какой-то

связывающий

материал, или

они должны

быть точно

пригнанными.

Или может,

они должны

быть

отделены

каким-то третьим,

до сих пор

неизвестным,

но совершенно

определенно

искусственным

неоднородным

строительным

элементом? Из

тысячелетней

практики

строительного

дела можно

сделать

вывод, что

основой

каждого

сооружения

является его максимальная

однородность.

Для наших двух

краеугольных

камней из

этого

следует, что

они в

максимальной

степени

должны быть однородными,

не должны

иметь

никакой

сложной

линии

раздела, а

совершенно

идеальным

было бы, если

бы один в

другой как

врастал. Таким

образом,

оптимальной

моделью двух

упомянутых

комплексностей

является,

очевидно, та,

в которой

одна

переходит в

другую незаметно,

так что не

существует

никакого заметного

излома или

границы.

Иными

словами, идеальным

состоянием в

отношениях

двух

комплексностей

такое из них,

которое

позволяет

рассматривать

обе комплексности

как одно

целое. Однако

эти

комплексности

должны быть в

то же время

взаимно

различимыми.

Различимость

и неразличимость

являются уже

по своему

характеру и

математическому

описанию

явлениями

нечеткими.

Нечеткость

является

ключевым

свойством

реального

мира.

Таким

образом, мы

имеем дело с

собственно социально-экономической

единицей и ее

окружением,

как двумя,

казалось бы,

независимыми,

но в

действительности

связанными

тонким

переплетением

пограничных

отношений

мирами. Оба

имеют общее

течение

времени,

которое

несет их из

прошлого в

будущее.

Прошлое

важно,

будущность

неопределенна,

а настоящее

является стремительным

и творческим.

В

этих

условиях

экономическая

система должна

остерегаться

угроз,

которые

могут

возникать

или

одноразово, или

повторно в

конкретном

времени из

отдаленного

внешнего

мира или

изнутри

самой системы.

Можно весьма

упрощенно

говорить о вторжении

или мятеже (восстании).

В то время

как

профилактика

мятежа

находится

более-менее в

руках

управляющих

структур

корпораций, возможность

вторжения

можно

устранить только

частично. Для

успешного

овладения обеими

рисками

важно

уделять

постоянное внимание

созданию

гармонической

среды на границах

социально-экономической

системы и

таким образом

избегать

неприятного

обессиливания

системы

вследствие, хотя

небольших и

местных, но

по своей

близости и

густоте очень

опасных

конфликтов.

Необходимо

также

постоянно

создавать

ясное

представление

и образ ее

будущности и

таким

образом устранять

паралич ее

деятельности

вследствие

опасений ее

элементов о

том, что

исчезает

корпорация

как целое.

Итак,

первый

основной

тезис таков:

Социально-экономическая

система (СЭС)

вобщем и

корпорация в

конкретном

находится в состоянии

динамического

равновесия

до тех пор, пока

имеет

качественное

внутреннее

устройство,

гармоничное

разграничение,

получает

максимум

информации о

своем

ближнем и отдаленном

окружении и

может на

основании

такой

информации, а

также

накопленного

опыта

непрерывно

создавать

ясные

оперативные,

тактические

и

стратегические

планы и

представления

своем

поведении в

будущем. Если все

эти условия

не будут

соблюдены, то

экономическая

система

медленно или

быстро

оставляет

желаемое

состояние

динамического

равновесия и

проваливается

в более или

менее

серьезное состояние

кризиса. Если

такое кризисное

состояние не

преодолевается,

то система

направляется

к катастрофе,

или к своей

неорганизованной

(неподготовленной)

гибели.

Второй

основной

тезис звучит

следующим образом:

Проблемы

невозможно

решать при

помощи того самого

способа

мышления, которые

он их сам

создал.

2.1.2. Риски и их

среда

Содержит

также

вступительные

размышления

и исходные положения

диссертационной

работы о

причинах

кризисов и

среды, в

которой они

рождаются.

Содержанием

являются

также

объяснения основных

феноменов и

описание

научного подхода

к ним.

Посколько

основной

темой диссертации

является

безопасность

начало будет

именно о

вопросе

рисковю

Что

угрожает

корпорациям

как

социально-экономическим

системам и

системам

вообще? Где

следует

искать принципиальные

источники их

трудностей?

Как эти

трудности и

кризисы

устранять?

Можно ли научиться

их упреждать?

В

настоящей

работе будут

рассматривать

отдельные

области

происхождения

рисков. Работа

будет

посвящена их

определению,

обнаружению

и устранению

помощу

механисма

корпоративной

безопасности

/МКБ/

-

Первая

часть будет

посвящена

внутренним рискам.

Речь пойдет о

создании

эффективных

организационных

структур и их

контрольных

систем. Речь

пойдет также

о мошенничествах,

внутреннем и

внешнем

аудите, об

уроках,

которые

преподали

недавние крупные

аферы, такие

как «ЭНРОН»,

«ПАРМАЛАТ»

или «ЮКОС»…..

-

Вторая

часть будет касаться

рисков, возникающих

из

окружающей

среды

социально-экономической

системы. Речь

пойдет о

вопросах

предвидения

основных

изменений

окружения путем

обнаружения

прямых

врагов и

новых вызовов.

В работе

делается

попытка

выявить

основные

атрибуты

нового

спонтанного

общества, а

также методы

исследования

отношений,

появляющихся

вследствие

движения социально-экономических

систем во

времени и

между хаосом

и порядком.

-

Третья

часть будет касаться

рисков, возникающих

из области

непосредственных

отношений социально-экономической

системы и ее

окружения.

Это

пространство,

необходимое

для создания

соответствия

между

внешним и внутренним

миром. Речь

идет об одной

из наиболее

естественных

и самых ясных

задач каждой

системы,

однако, это в

то же время

является

также

поиском

одного из

наибольших вызовов

в

современной

науке. На

этом месте

необходимо

подчеркнуть

роль

ответственности

и

ответственного

безопасного

поведения

корпораций и

преодоления

современного

преобладающего

конкурентного

и конфликтного

подхода

корпораций к

своему близкому

окружению.

-

В

четвертой

части будет

говориться о

рисках,

вытекающих

из опасений

о гибели

системы.

Ключевым

понятием

будет время.

Работа будет

описывать

неизбежность

гибели каждой

социально-экономической

системы во времени

и

возможности

для ее

выживания в последующих

поколениях.

Особенно

внимательно

будут

рассматриваться

в

современной стадии

развития

«спонтанного»

общества

ключевые очаги

напряжения и

потенциальные

источники кризисов,

какими

являются

пограничная

полоса

соприкосновения

общественного

и частного

секторов

общества, а

также

пограничная

полоса

соприкосновения

сильных и

беспомощных.

Диссертационная

работа

должна

решать, кроме

вопросов об

определении

указанных

выше понятий,

категорий и

феноменов,

также вопрос

основного

соотношения

между двумя

основными

понятиями

работы –

понятием

«корпорация»

и понятием

«безопасность».

Основные

вопросы,

которые

требуют

ответа

следующие:

Являются

ли эти

понятия

отделимыми?

Могут ли они

существовать

сами по себе?

Является ли

некоторое из этих

понятий определяющим?

Является

безопасность

пресловутой

изюминкой на

торте

деятельности

корпорации,

на которую

нужно

сначала заработать?

Или она

является

продуктом

корпорации,

также как

прибыль или

иные

материальные

блага? Или

она является

нематериальным

благом, таким

как ноу-хау

или гудвил?

Или может

быть ее

отношение к

корпорации еще

более

глубоко?

Может быть

она является

даже одной из

существенных

причин возникновения

корпораций?

Не является

ли она именно

той тонкой

пряжей,

которая

преобразует

корпорацию

из суммы

единиц в

суммарную

единицу или

иными

словами, не

делает ли она

из массы

вещей вещь

массовую?

2.1.3. Корпоративное

управление

Настоящая

работа посвящена

функционированию

и

безопасному

поведению

корпораций

как

конкретного

вида социально-экономических

систем (СЭС), и

обновлению

их

динамического

равновесия. Nehledě na politické a hospodářské

souvislosti, je možné říci, že toto je hlavní cíl teoreticko-praktické

disciplíny, pro kterou se dnes zažil název корпоративное

управление

В

лекции,

представленной

в конце предыдущего

столетия,

Альфред

Маршалл [1897],

рассматривая

то, что было

достигнуто в

том столетии,

а также

оставшиеся

нерешенными

проблемы, затронул

в какой-то

мере и

вопрос,

который мы

теперь называем

корпоративным

управлением. Как

можно

гарантировать,

что менеджер фирмы

действует в

интересах

«собственни-ков»-акционеров?

В экономике XIX в. существовал

только один

собственник-менеджер,

а следовательно,

того, что мы

сейчас называем

агентской

проблемой, не

возникало.

Однако даже к

тому времени,

когда Маршалл

писал свою

работу, было

ясно, что

на многих,

если не на

большинстве, крупных

предприятиях,

доля которых

в ВВП

неуклонно

росла,

собственность

была отделена

от

управления. И

там интересы расходились.

С конца

1960-х годов я

наряду с

другими

рассматривал

проблему

корпоративного

управления в

контексте

проблем

несовершенной

информации и

общественных

благ.

• Собственники

обладали

несовершенной

информацией

в отношении

благоприятных

возможностей,

стоявших

передменеджерами,

и не могли на

основе полученных

результатов

сделать

вывод о том,правильное

ли решение

приняли

менеджеры; на самом

деле именно

несовершенствоинформации

обусловило

необходимостьделегирования

ответственности

менеджерам.

• Менеджеры

не только

знали обэтом,

но и могли

совершать

действия, которые

еще больше

обостряли

проблемуасимметричности

информации,

что усиливало

дискреционную

власть

менеджеров10.

• Эти

проблемы

возникли бы,

дажеесли

имелся только

единственный

собственник,

который

делегировал

бы функциипо

управлению;

однако в

большинствекрупных

компаний

наличие

несколькихсобственников

привело к

возникновениюпроблемы

общественных

благ; если

какой-либо

акционер

усердно

работает и

этоулучшает

управление

фирмой,

выгоду получают

все

акционеры:

управление -

этообщественное

благо1'.

Если у

менеджеров

есть

средства и

стимулы для

того, чтобы

действовать

в собственных

интересах,

если

последние не

вполне

совпадают с

интересами

акционеров и если

различные

права

собственности

не

обеспечивают

стимулов (или

создают неадекватные

стимулы) для

мониторинга

поведения

менеджеров,

то как же

может функционировать

крупная

фирма? Если ключом

к успеху в

рыночной

экономике

является

максимизация

стоимости

фирмы и если

вместо этого

фирмы

максимизируют

доходы

менеджеров,

то какие

гарантии эффективности

рыночной

экономики мы имеем?12

Есть

четыре

возможных

подхода к решению

этой дилеммы.

Первый

предусматривает

жесткий

контроль за

менеджерами («фирмой»)

со стороны

всех

акционеров,

даже самого

мелкого.

Действия,

которые рассматриваются

как лишающие

мелкого акционера

доли

стоимости в

компании, являются

основанием

для

предъявления

судебного

иска фирме и

ее

менеджменту.

Менеджмент

может в

значительной

степени нести

персональную

юридическую

ответственность.

Только две

страны пошли

по этому

пути и

обеспечили

достаточно

сильную

юридическую

защиту

существования

различных

систем

акционерной

собственности.

Второй

подход

опирается на

наличие единственного

акционера с

достаточно большим

пакетом

акций,

который

позволяет ему

осуществлять

надзор за

управляющими13

. Конечно,

имеется еще

предположение

о

недостаточности

надзора за

управляющими.

Однако мы

стремимся не

к совершенству,

а просто к

практическим

решениям, или

с точки

зрения

перехода по крайней

мере к

решениям,

которые

позволяют

избежать

бедствий.

Однако это

создает

новую

агентскую

проблему -

как можно быть

уверенным,

что акционер

-держатель мажоритарного

пакета не

будет

предпринимать

действий,

отражающих

его интересы,

в ущерб

акционерам держателям

миноритарных

пакетов?14

Одно решение

-очевидное

- состоит в

отсутствии

акционеров

держателей

миноритарных

пакетов, что

представляет

собой

возврат к

классической

фирме,

управляемой

единоличным

собственником.

Однако этот

подход имел

строгие

ограничения -

он означал,

что единственный

путь, которым

фирмы могли

расширяться,

лежал через

заимствования;

и хотя

Модильяни и

Миллер

утверждали,

что

структура

корпоративных

финансов не

имеет

значения, их

анализ не учитывал

таких

важнейших

проблем, как банкротство

и асимметрия

информации, которые

здесь

занимают

центральное

место. Я

обращусь к

роли банков

чуть ниже, а пока

просто хочу

заметить, что

чрезмерная опора на

финансирование

за счет банков/заимствований

делает фирмы

весьма чувствительными

к колебаниям

спроса и издержек,

значительно

повышая

вероятность

банкротства

при их

высоких

транс-акционных

издержках и

управленческих

расходах.

Это

приводит к

третьему

подходу: должны

существовать

твердые

законы о защите

акционеров-держателей

миноритарных

пакетов от

держателей

мажоритарных

пакетов.

Заметим, что

эти меры юридической

защиты

несколько

отличаются

от рассмотренных

ранее.

Действия,

предпринимаемые

в интересах

«фирмы» - долговременная

жизнеспособность

предприятия,

сохранение

рабочих мест

для его работников,

- могут

уменьшить

акционерные

стоимости и

повысить

долговременные

доходы

управляющих,

однако они не

будут

означать

перехода

стоимости от

миноритарных

к

мажоритарным

акционерам.

Таким

образом, в

каком-то

смысле эти меры

защиты

«слабее», чем

первые меры. Здесь миноритарные

акционеры

наживаются

на личном

интересе

крупного

акционера

в

обеспечении

того, чтобы

стоимости акционеров

(как класса)

были

защищены.

В

недавнем

исследовании,

проведенном

для

Всемирного

банка,

специалист

из Гарварда

Алекс Дик

привел

классификацию

стран в

зависимости

от

надежности

защиты

прав

акционеров и

их

концентрации'5

. Гипотеза

была простой:

только страны,

в которых

существует

очень надежная

правовая

защита, могут

поддерживать

разнообразные

формы

собственности.

Результаты,

представленные

на рис. 13, подтверждают

эту гипотезу:

ни в одной стране

со слабой

юридической

защитой нет

разнообразия

форм

собственности.

С этой точки

зрения можно

почувствовать

слабость

схемы

ваучерной

приватизации,

столь

же

привлекательной,

какой могла

бы показаться

на первый

взгляд идея

создания народного

капитализма.

Она

попыталась занять

то место в

схеме,

которого все

страны

- по

обоснованным

причинам -

ранее избежали:

слабая

юридическая

защита в сочетании

с

разнообразием

форм

собственности.

Далее я

разъясню, к

чему это

приводит.

Существует

еще один

механизм контроля,

который

переворачивает

теорию фирмы

с ног на

голову: фирму

реально контролируют

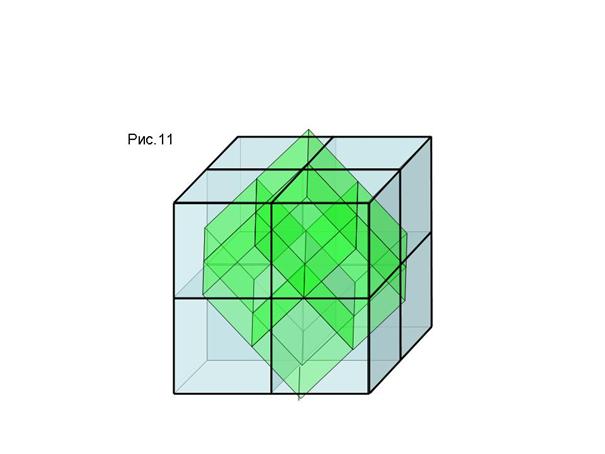

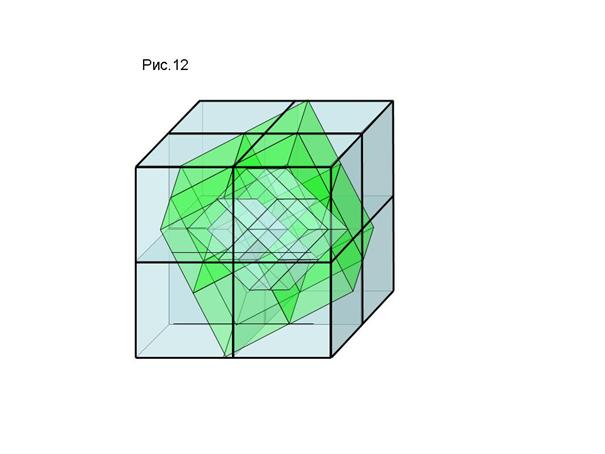

не акционеры

(номинальные

«собственники»),

а банки16 .

Понятия контроля

и власти,

возможно, в

силу необходимости

двусмысленны.

Акционеры имеют

права, однако

в условиях

существования

различных

форм

собственности

они должны

действовать

на основе

сговора, чтобы

реализовать

свои права; у

них просто

нет стимула

так делать.

Если есть

единственный

доминирующий

кредитор, ему

стоит

осуществлять

мониторинг

(или же, если

имеются

несколько

кредиторов,

которые

многократно

взаимодействуют,

вследствие

чего в

отношении

мониторинга

фактически

действуют

совместно,

стоит назначить

одного из

группы для

выполнения

функции

главного

наблюдателя).

И если ссуды

являются

краткосрочными

(или речь идет

о серии ссуд,

так что

заемщик

должен неоднократно

обращаться в

банк), то кредитор

обладает

правами

контроля, по крайней

мере в том

смысле, что,

если заемщик

не ведет себя

в

соответствии

с его пожеланиями,

он может

заставить

заемщика выплатить

ссуду в

принудительном

порядке

или же

добиться

признания

его банкротом.

Учитывая, что

при таких

обстоятельствах

большинство

фирм не могут

иметь доступа

к другим

источникам

средств, угроза

прекращения

их

деятельности

становится

реальной17.

Конечно,

осуществляя

свою роль наблюдателя,

банки не

интересуются

максимизацией

стоимости;

они, скорее,

стремятся

минимизировать

вероятность

дефолта18. Однако,

осуществляя

мониторинг

на случай

дефолта, они

по меньшей

мере гарантируют

то, что можно

избежать

наихудших ошибок и

наихудших

случаев

воровства

управляющих.

С этой

точки зрения

мы можем

увидеть еще один

источник

проблем в

стратегиях приватизации,

которым

следуют

многие страны

с переходной

экономикой. В

бывшей

социалистической

системе

банки вовсе не были

реальными

банками, а

лишь носили

такое

название. Они

не были

связаны с деятельностью

по отбору

проектов и

мониторингу;

они просто

выделяли

кредиты в соответствии

с указаниями

правительства. В

начале

переходного

периода я

наряду с другими

предостерегал

от смешения

этих номинальных

банков с

реальными

банками,

и одной из

насущных

задач в

процессе перехода

было

создание

реальных

банков'9 .

Государственные

банки,

частные

банки с недостаточной

капитализацией

или частные

банки с

неявной гарантией

финансовой помощи

в этом смысле

не являются

реальными

банками: у

них не было

достаточно

стимулов к

тому, чтобы

заниматься

отбором

проектов и

мониторингом

на коммерческой

основе. На

самом деле в

одних случаях

они стали

новым

источником

мягких

бюджетных

ограничений;

в других -механизмом,

посредством

которого

государственное

богатство

переходило в

руки «политических

закадычных

друзей».

С этой

точки зрения

мы можем

видеть трудности,

с которыми

сталкиваются

страны,

стремящиеся

к быстрой

приватизации,

которые

не хотели бы

или не могли

бы продавать

предприятия

иностранцам

по меньшей

мере по любой

политически

приемлемой цене.

В то время не

было людей,

обладавших

достаточными

средствами

для покупки

активов на

законных

основаниях. Таким

образом,

страна могла либо

использовать

ваучерную

схему

приватизации,

либо обязать

банки

ссудить

кому-то

средства для

покупки

актива. Я уже

рассматривал

одну

из ключевых

проблем

приватизации

-проблему

менеджмента

как

общественного

блага.

Большинство

тех, кто был

вовлечен в процесс

ваучерной

приватизации,

знали об этой

проблеме.

(Дело в том,

что я принимал

участие в

дискуссиях

по этому вопросу в

Праге в 1990-х

годах.)

Однако большинство

полагало, что

задачу мониторинга

возьмут на

себя

ваучерные

инвес-

тиционные

фонды; они

будут агрегировать

интересы

до такого

уровня, на

котором проблема

общественного

блага

утрачивает свою

остроту. В

этом был

смысл, однако

надо

было

двигаться

дальше. Но я

помню, как спрашивал

в то время:

«Кто

собирается

наблюдать за

наблюдающими?»

И оказывалось

так, что

ваучерные

инвестиционные

фонды

создали

механизм для

крупных злоупотреблений20

. Тот факт, что

взаимные

фонды были

«закрытыми»,

усугублял эти

проблемы. При

«открытом»

типе фондов

инвесторы,

недовольные

их работой,

могли

забрать из

них свои

деньги, тем

самым

обеспечивая

эффективный

барьер на пути

злоупотреблений.

Вот почему

одна из рекомендованных

реформ

заключалась

в преобразовании

«закрытых»

фондов в

«открытые».

Существует

масса фактов,

касающихся масштабов

и значения

этих проблем

корпоративного

управления.

Согласно

стандартной

теории, доли

в «закрытых»

взаимных

фондах

никогда не

должны

продаваться

со скидкой

(относительно

стоимости лежащих

в их основе

акций), так

как существует

простая

стратегия,

которая

приводит к

повышению

рыночной

стоимости:

расформировать

фонд и

распределить

акции напрямую.

Несовершенства

на рынке менеджеров

(поглощений)

объясняют,

почему

в передовых

индустриализированных

экономиках

акции и доли

в «закрытых» взаимных

фондах часто

продаются со скидкой

до 10%. Однако в

Чешской Республике

скидки

взлетали до 40%

и выше.

Кроме

того,

стандартная

агентская теория

утверждает,

что, когда

есть

контролирующий

акционер (с 20%

или большим

количеством

акций), его

доля в

обеспечении общественного

блага

корпоративного

надзора

и

менеджмента

должна увеличивать

рыночную

стоимость

фирмы.

Эмпирические

исследования

подтверждают

эти предсказания.

Но в Чешской

Республике

контрольный

пакет дает

контролеру

право сбрасывать

активы, на

которые не

были наложены

юридические

ограничения.

Таким

образом,

представляется,

что часто, когда

единственная

сторона

получает контроль,

рыночная

стоимость

резко падает,

отражая

восприятие

рынком того

предположения,

что контроль

больше

связан со сбрасыванием

акций, чем с

созданием богатства.

Поскольку

компании

нуждались во вливаниях

денежных

средств для

того, чтобы

продолжать

функционирование,

и поскольку в

результате

слабостей

рынка ценных

бумаг стало

ясно, что эти

вливания не могут

быть

предоставлены

при его

посредничестве

(высказываемая

критика -

фасад капитализма

был создан,

но

функционирующие

рынки

капитала,

являющиеся,

вероятно,

sine qua поп

капитализма,

не работали), они

вынуждены

были

обратиться к банкам.

И если это

были

настоящие

банки, тогда

они сами

могли

отчасти

выполнять эту

контролирующую

роль. Но при

социализме

банки

работали

большей

частью как механизмы

передачи

кредитов,

контролируемых

государством,

и поэтому

имели небольшой

опыт в

отношении

должного усердия

ex ante** и

контроля ex post***.

Но

проблемы,

связанные с

банками, имели

более

глубокие

корни.

Во-первых, владение

фирмой

обеспечивало

огромную премию;

если

оказывалось,

что

стоимость фирмы

больше той

суммы,

которую она

заплатила,

эта разница

оставалась у

собственника;

если

оказывалось,

что

стоимость фирмы

меньше, то

собственник

просто становился

банкротом. Еще

хуже, что

владение

фирмой

открывало

широкие

возможности

для

воровства.

Правовая

структура предоставляла

огромные

возможности

для направления

активов

фирмы в руки

«собственника»,

при этом у

него была

только ограниченная

личная

ответственность.

(Во многих странах

отдача от

удельных

усилий,

направленных

на

совершение

подобного

воровства в

условиях

слабой правовой

структуры,

отчетливо

превышает

отдачу от

усилий,

направленных

на создание

богатства.)

Совокупная

стоимость

результатов

воровства

и премий,

связанных с

владением, означала,

что (в

отсутствие

конкурентоспособного

рынка

кредитов)

получение кредитов

было очень

выгодным

делом. Обстоятельства

были

предсказуемы

и, можно сказать,

почти

неизбежны -

ссуды не

обязательно

распределялись

между теми, у

кого была наибольшая

вероятность

использования

активов

фирмы самым

эффективным образом.

Вместо этого

они

распределялись

между

теми, кто

имел

политические

связи или же

лучше знал,

как

«манипулировать»

системой21

. Если бы в

этих странах

действовали

настоящие

банки, в том

смысле, в котором

я употребил

это понятие

выше, подобного

могло бы не

произойти

или, по меньшей

мере,

масштабы

этого

явления были

бы меньшими.

Но

отсутствие

настоящих

банков

означало, что

не было ни

стимула,

ни

способности

выполнять

функции отбора и

мониторинга,

столь

необходимые для

того, чтобы

рыночная

экономика

действовала

успешно, и

столь

жизненно важные, с

учетом

проблем

корпоративного

управления,

связанных с

активами

предприятия.

Короче

говоря,

процесс

перехода в целом и

приватизации

в частности

демонстрирует

старый урок

рыночной

экономики -

проблему

стимулов; но

при этом он

также

демонстрирует

нам и

ключевой

урок, забытый

многими из

так

называемых

реформаторов:

только в

высокоидеализированных

ситуациях

стимулы

действительно

имеют

своим

результатом

эффективные

исходы;

неверные

стимулы

могут скорее обеспечить

побудительные

мотивы к

уводу активов,

а не к

созданию

богатства. Во

многих

странах с

переходной

экономикой именно

это и

произошло.

До

сих пор я

пытался

доказать, что

существует

цепь

институтов,

которые

заставляют

капитализм

работать; это

не только «частная

собственность»,

но и

финансовые институты

и правовые

структуры, и

они были

несовершенны

в экономике в

момент перехода.

Приватизация

без

эффективных финансовых

институтов и

правовых

структур

входила в terra incognita -

самоуверенный

эксперимент,

в котором уже

существующая

теория

указывала на

значительные

оговорки.

Однако в

действительности

проблемы и

предсказуемые

трудности

были более глубокими.

Здесь я могу

отметить

только два

аспекта.

Первый имеет

отношение к конвертируемости

средств на

капитальных счетах

- предмету,

который, как

могут подумать,

более

уместен при

обсуждении

макроэкономической

политики и

политики валютного

курса, чем

приватизации.

Согласно типичной

модели Коуза,

механизмы, описанные

ранее, хотя и

значительно воздействовали

на

распределение

богатства,

вряд ли

оказывали

сильное

влияние на эффективность

экономики. В

конце концов,

Коуз

доказывал,

что при

отсутствии трансакционных

издержек

изначальное распределение

богатства не

оказывает

влияния

на

эффективность,

поскольку

права собственности

ясны. Однако

в закрытой экономике

эта новая

группа

состоятельных

лиц

должна была

иметь стимул

к инвестированию

своего

богатства в

деятельность,

которая

бы приносила

наивысшую

отдачу. Коуз конечно

же

игнорировал

издержки, связанные

с агентской

проблемой; а

те, кто проявил

наибольшее

умение в

обеспечении для себя

политических

выгод, не

были именно

теми, кто

наиболее

подходил для создания

богатства

или даже для

отбора руководителей,

в наибольшей

степени приспособленных

для этого.

Отсюда

передача богатства

страны этим

новым

«баронам-грабителям»

вовсе не была

наилучшим способом

максимизации

темпов роста22.

Но в

результате

того, что

этим баронам-грабителям

позволили

вывозить

денежные средства

из страны,

круг их

возможностей

резко

изменился. На

сегодняшний

момент они

столкнулись

с простой

альтернативой:

в каком

случае их

ожидаемые

доходы будут

более

высокими при

вложении

денег внутри

страны или за

границей

(принимая во внимание

массовое

осознание

незаконности их

богатства,

вполне

возможны попытки

его

конфискации

или, по

меньшей мере,

обложения

налогом по

штрафным ставкам)?

Адвокат

«барона-грабителя»

мог бы

утверждать,

что истинная

проблема связана

не с

олигархами, а

с

правительством:

если только

они сами могли

заставить себя

относиться к

богатству

как к законному,

которое

временами

создавалось

гнусными

способами. Но

ни одно

демократическое

правительство

не может

возложить обязательства

на своих

преемников:

это происходит

посредством

процесса

общественного согласия,

который

поддерживает

стабильность.

Однако

трудно

достичь такого

общественного

согласия,

если процесс

приватизации

(и перехода в

целом) не имеет, по

крайней мере,

минимальной

степени законности.

Ухудшило

положение

дел и то, что каждый

из олигархов

решил не

рисковать, реинвестируя

средства в

стране; это

снизило

прибыль для

других,

занимающихся

такой

деятельностью,

и дало

сильный

сигнал для

аутсайдеров.

Таким

образом, в то

время

как могло бы

установиться

равновесие по

Нэшу, при

котором все

бы вкладывали

средства

в экономику,

при

установившемся

равновесии

инвестировать

стали лишь

немногие.

Конвертируемость

средств на капитальных

счетах была,

таким

образом, неотъемлемым

элементом

ошибок,

устанавливая

структуры

всеобщих

стимулов,

приводящих к

бедственным

результатам, описанным

ранее23.

2.1.4.

Альтернативные

теории фирмы

В

основе всего

обсуждения

лежат две довольно

различные

теории фирмы24.

В одной,

являющейся

умеренной

модификацией

традиционной

теории

собственника-менеджера,

истинными

собственниками

фирмы

считаются

акционеры, а

в другой главными

действующими

лицами

выступают «стейкхолдеры»

заинтересованные

лица, имеющие

четко

определенные

«права» на контроль и

доходы. В

первой

теории, «как правило»,

держатели

облигаций и

другие кредиторы,

рабочие и

местные

органы власти не

оказывают

реального

влияния на

действия

фирмы.

Держатели

акций и кредиторы

имеют право

на

определенные

потоки

доходов.

Рабочие

имеют право

на то, чтобы им

выплачивали

заработную

плату, обусловленную

договором.

Местные органы

власти имеют право

на то, чтобы

им были

уплачены

причитающиеся

налоги соответственно

требованиям

общего

местного

зонирования

и другим

правилам.

Но

при

ограниченности

круга других потенциальных

лиц,

претендующих

на участие в

прибыли

фирмы,

оставшимся

претендентом в

отношении

как контроля,

так и дохода -

являются

акционеры.

Таким образом,

теория дает

ясный

прогноз:

акционеры

максимизируют

акционерные

стоимости,

по-видимому

подлежащие

четко определенным

ограничениям

в отношении требований

со стороны

других

претендентов,

и тем самым

они

максимизируют

социальную эффективность.

Данная

теория, сосредоточенная

на поведении

акционера, когда

речь идет об

оставшемся

держателе контроля

и

собственности,

обычно

называется

теорией

«первенства

акционера»

или «верховной

власти

акционера».

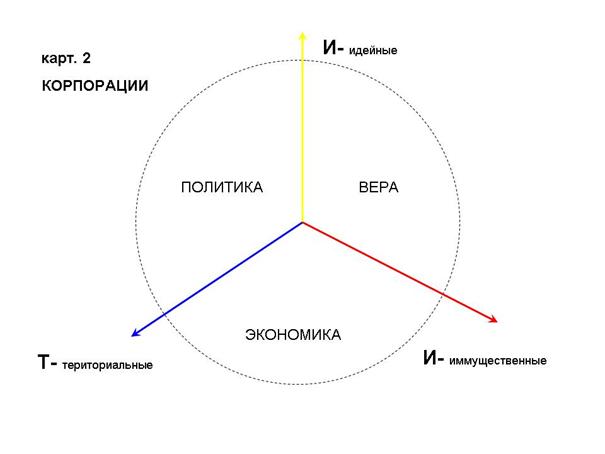

Имеется

альтернативная

теория (изложенная

в моем

докладе 1985 г.),